Quanti sanno che a Casoli sorgeva un campo di internamento durante la Seconda guerra mondiale? In questo ed altri luoghi sparsi per l’Italia (Boiano, Prignano, Tossicia, Pedasdefogu, Bolzano, Agnone) sono stati detenuti rom e sinti, rastrellati in Italia e poi in parte deportati nei campi di sterminio. “La memoria collettiva sembra voler rimuovere questa pagina della storia italiana. la dignità delle vittime».

Casoli è proprio quì, dietro l’angolo. E’ arroccata su una collina alla destra del fiume Aventino ai piedi del massiccio della Maiella.

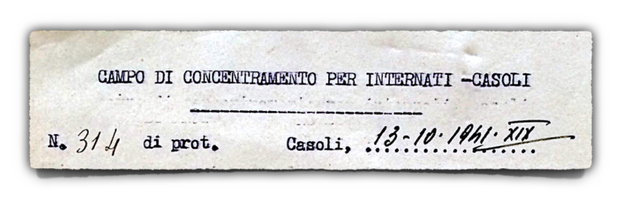

Nell’aprile del 1940 fu scelta dal ministero dell’Interno per allestirvi una struttura per internare “ebrei stranieri”; questa divenne un campo fascista attivo dal 9 luglio 1940. Nei primi giorni di maggio del 1942, gli internati ebrei vennero trasferiti nel campo di Campagna (Salerno) e a Casoli arrivarono gli “internati politici”, per la maggior parte civili “ex jugoslavi” originari delle terre di occupazione italiana in Jugoslavia.

La persecuzione e lo sterminio di Rom e sinti nella loro lingua, durante la Seconda guerra mondiale, si chiama Porrajmos (che letteralmente significa “Grande divoramento” o “Distruzione”), oppure Samudaripen, cioè: “tutti morti”. Probabilmente non sapremo mai con esattezza quanti furono i rom e i sinti a essere uccisi: più di un milione, secondo le stime più recenti.

Anche se non ebbe precedenti nella sua brutalità, il Porrajmos non fu improvviso e inaspettato, come non lo fu la Shoah.

Come gli ebrei, anche i rom erano da secoli percepiti come una sorta di corpo “estraneo” e “diverso” dal resto degli europei, additati cinicamente dai leader politici e religiosi come causa dei mali delle comunità nelle quali si trovavano a passare.

I bambini furono ovviamente tra i più esposti alle violenze dell’Olocausto.

I Nazisti sostenevano che l’uccisione dei figli di persone ritenute “indesiderabili” o “pericolose” fosse giustificata dalla loro ideologia, sia quella basata sulla “lotta di razza”, sia quella che considerava l’eliminazione dei nemici una misura preventiva necessaria alla sicurezza.

Poi una contraddizione: inutili non necessari ma resistenti fisicamente, di conseguenza più adatti alle torture e agli esperimenti.

Nel libro di Giuseppe Lorentini, L’ozio coatto, Storia sociale del campo di concentramento fascista di Casoli (1940-1944), si analizzano i fascicoli personali di quasi tutti gli internati, conservati presso l’Archivio storico comunale di Casoli, e si confrontano con la storiografia e le fonti relative al periodo. Lorentini ripercorre la storia del campo facendo emergere il profilo dei prigionieri, le loro biografie, la vita quotidiana, le pratiche della comunicazione, il rapporto con la comunità cittadina, ma anche i problemi amministrativi e organizzativi riguardanti la sua gestione. La ricerca storica del campo di Casoli ci restituisce, come in un’istantanea, una pagina finora oscura dell’internamento civile fascista come spazio delle pratiche della politica razziale e di repressione operata dal regime, come laboratorio del razzismo fascista a livello locale.

Ad Agnone un ex convento divenne campo di concentramento.

Nella cittadina molisana, nota per la produzione delle campane, sul tragitto dalla stazione ferroviaria nell’ex convento San Bernardino, lo Stato italiano istituì, il 14 luglio 1940, un luogo di detenzione per ebrei, rom, sinti e cittadini di nazioni nemiche.

Un anno dopo, divenne – questa la dicitura del Ministero dell’Interno – “campo di concentramento per zingari” con una capienza da 150 persone. Alla fine della guerra fu adibito a convitto e, dal 1970 ad oggi, a casa di riposo per anziani.